Les vignes de Praneuf annoncent l'arrivée de l'automne.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Les vignes de Praneuf annoncent l'arrivée de l'automne.

Les entrées sont passées, les enfants ont retrouvé leurs cartables et leurs cahiers, les employés leur poste, les ouvriers leurs machines, les politiques sont de retour dans leurs affaires ( et il y a eu quelques remaniements au niveau national ).

Du côté de Saint-Martin, le vénérable Séquoia et le tout aussi vénérable Tilleul ont retrouvé les piaillements des enfants et la désormais tout aussi vénérable Glycine continue elle de veiller sur la place du village. Le plan d'eau a retrouvé son calme et ses baigneurs amateurs d'eau fraîche, la Rue du Garail a retrouvé ses célèbres papillons et son animation quotidienne, le marché hebdomadaire a retrouvé son calme icilien, les hirondelles se retrouvent avant de partir ( voir ailleurs avant de revenir ), les associations retrouvent leur rythme et leurs activités...

En quelque sorte la vie suit son cours dans un éternel recommencement de cycles...

La rédaction de Ruedespuces vous propose cette semaine de continuer à explorer l'aventure ferroviaire locale avec celle de Saint-Agrève, l'histoire tout aussi intéressante sur les clochers locaux, de réfléchir sur l'acceptation de l'autre, de découvrir la suite de l'Histoire de l'Abbé Chassaing ainsi qu'une anecdote historique sur le croissant, une petite réflexion sur les insectes et une sur la génération "Boumeurs" sans oublier ses jeux de mots ( quelques peu capillotractés ) et la rubrique Fake-News !

En vous souhaitant une bonne lecture !

N'hésitez pas à nous faire part de vos articles, idées, jeux de mots et autres réflexions par mail : ruedespuces07310@gmail.com

Marie-Noëlle

Le bon air de la gare de Saint-Agrève

Un article de presse de début juin rapportait que le premier adjoint de la commune de St-Agrève avait précisé que « le rez-de-chaussée de la gare allait être libéré pour permettre aux voyageurs de la traverser puisque le train avait retrouvé une partie de son activité ».

C’est une occasion pour revenir brièvement sur quelques points de l'histoire de la construction des lignes du CFD. Brièvement, car de nombreux articles, ouvrages et sites web évoquent avec beaucoup de détails la construction, l'exploitation, la fermeture, la désaffectation ou la reconversion des nombreuses lignes qui ont existé en Ardèche, certaines avec un prolongement en Haute-Loire. La plus célèbre étant sans aucun doute La Transcévenole qui n'a jamais été achevée. Ces histoires sont toujours bien présentes puisqu’une exposition sur cette ligne, aux Archives départementales de la Haute-Loire, s’est achevée le 18 juillet et que la dernière parution de Boutières en histoire, numéro 18 présenté en mai, continue l’évocation de la ligne ardéchoise avec une deuxième partie sur les Scènes de la vie aux CFD Vivarais.

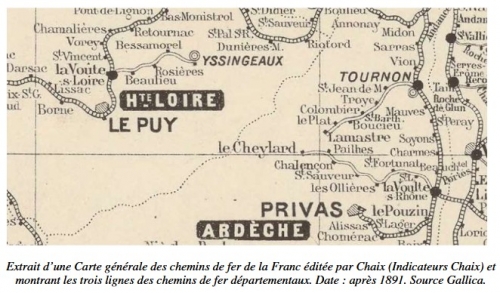

En 1888, avant même que les trois lignes des Chemins de fer départementaux soient terminées et ouvertes à l’exploitation en Ardèche et Haute-Loire entre 1890 et 1891, le conseil général de l’Ardèche émettait le vœu que « la ligne de Lavoulte au Cheylard soit réunie 1° avec la ligne d'Yssingeaux à la Loire et 2° avec la ligne de Tournon à Lamastre ». Il évoquait les raisons suivante : « cette jonction amènera une très grande économie de parcours entre la Hte-Loire et la vallée du Rhône et l'intérêt de nos populations est assez évident ». Il émettait aussi le vœu « que la Compagnie des chemins de fer n'emploie que des ouvriers français pour la construction de

ces lignes et que les travaux soient entrepris à bref délai et menés avec toute la célérité possible », considérait « que la main-d’œuvre est à très bon marché dans le département de l'Ardèche », et qu’il fallait donc embaucher sur place.

L’idée de développement associée à la réalisation de ces dernières lignes était d’abord économique en trouvant « un débouché », surtout pour St-Martin, vers « des grands centres de consommation, grâce au transit rapide qu’offre une ligne ferrée » ; les produits agricoles, bestiaux et récoltes, étant mis en avant.

Une autre idée s’associait au tourisme puisque ces lignes de chemin de fer devaient faire « l’admiration des touristes, car elles sont les plus pittoresques, et les ouvrages d’art, tunnels, ponts, viaducs sont jetés abondamment sur les montagnes de notre Ardèche ».

Et enfin elles devaient participer à la « liaison entre le Rhône et la Loire », souvent citée lors de constructions de routes, en « se frayant un passage à travers des sites seuls capables de rivaliser avec ceux de la Suisse ». Pour réaliser cette liaison, où ces liaisons en considérant le rail et la route dans son ensemble en Ardèche, la rivalité entre la route et le rail a toujours été présente depuis le lancement des lignes, un temps en faveur du rail et au final en faveur de la route.

Dans son développement touristique, le département de l’Ardèche a très souvent, au tout début du 20° siècle, envié la Suisse, essayé de l’imiter ou tenté de s’y comparer. Elle était aussi citée lors de la présentation à la presse du projet de Syndicat d’initiative du Vivarais, en juin 1903, et on ne craignait pas d'affirmer que les terrains de ski ardéchois étaient supérieurs à ceux de la Suisse.

Même Albin Mazon s’est adonné à cette comparaison lorsqu’il entrevoyait quelques années auparavant la construction d’un sanatorium à Bourlatier, « c'est-à-dire une de ces Stations d'air, dont nous avons eu le tort jusqu’ici de laisser le monopole à la Suisse et à l'Allemagne », dans un article de la Revue du Vivarais en septembre 1896.

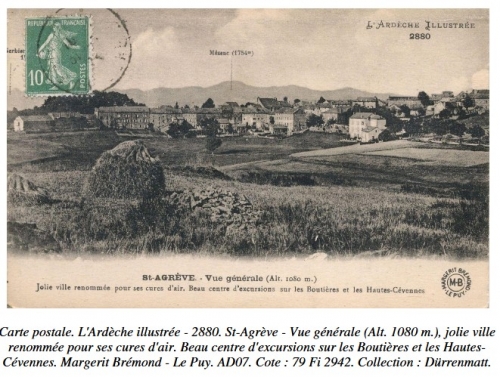

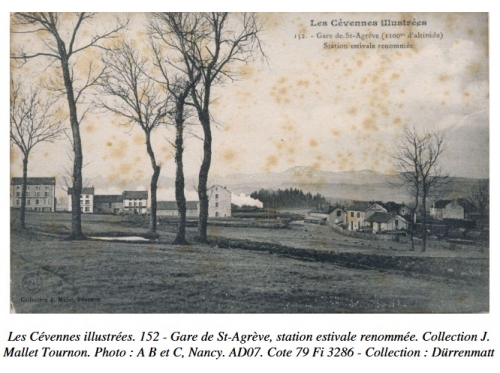

Depuis, les brochures du réseau des CFD, les guides touristiques et les cartes postales, ont décrit Saint-Agrève avec les expressions suivantes : « jolie ville renommée pour ses cures d'air », « station estivale renommée », « cure d’air et de repos ». Dans une des brochures du CFD, elle est même décrite comme « une station d’été de premier ordre » avec la caractéristique « villégiature et cures d’air »…

Le bon air se retrouve même dans Le Courrier du bon air, un journal hebdomadaire de Saint-Agrève créé en 1904 et les guides touristiques ne manquent pas de mettre en avant l’appellation de « station climatique » dont la qualité est justifiée « par la présence de conifères » jusqu’à nos jours. Un guide de 1972 développant cette caractéristique climatique sur plusieurs pages précisait : « l’appareil respiratoire éprouve les plus heureux effets dans cette atmosphère chargée de l’émanation des conifères et exempte des germes septiques et des fumées industrielles ». Le bon air se retrouve actuellement dans le titre de l’association événementielle Bon Air - Bon Art qui organise, entre autres manifestations, l’élection de Miss Saint-Agrève.

Jean Claude

Compléments :

- La gare de Saint-Agrève, construite entre 1899 et 1900, fait l’objet d’un dossier très complet dans la base Mérimée à l’adresse suivante :

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR82/ia07000138/index.htm

- En 1902 un conseiller général insistait auprès du ministre des travaux publics pour que « la rectification sur place de la route nationale n° 103, entre St-A grève et la gare projetée, soit entreprise immédiatement, de manière à ce que les travaux puissent être achevés avant le printemps prochain, date de l’inauguration de la voie ferrée de St-Agrève à Yssingeaux » ; suivant une réponse du ministère du 28 février.

- Le bulletin municipal de Saint-Agrève (été 2025) propose l’article « Aux origines de la gare de St-Agrève » de l’Association Patrimoine Vivarais Lignon et indique que cette association proposera une exposition et une conférence sur la ligne CFD de La Voulte-sur-Rhône à Dunières à l’issue des travaux de réhabilitation.

(https://ville-saintagreve.fr/IMG/pdf/no92-echo_du_chiniac_juillet_25.pdf)

- Pour la petite histoire, en relation avec la Suisse : Le village de Saint-Martin-de-Valamas a été jumelé avec la ville suisse de Chezard-Saint-Martin en 1986 et en 1987 il recevait une délégation suisse (à suivre).