L’année 1902 peut être un point de référence du développement des sports d’hiver dans le massif Mézenc-Gerbier puisque le Syndicat d’Initiative du Velay lançait la construction d’un chalet aux Estables afin de « développer les sports d’hiver ». Il a été complètement terminé en 1904 et proposait 10 chambres.

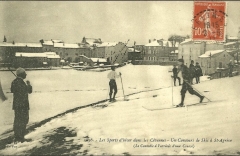

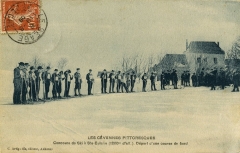

C’est en 1909 que tout commence vraiment puisque des concours s’organisent. Le premier concours est probablement celui organisé à Sainte-Eulalie en mars 1909 sous le patronage du syndicat d’Initiative du Vivarais. Il est relaté dans la revue mensuelle du Touring Club de France (TCF) de juin 1909 : « Au programme de ce concours figurait une course de fond qui réunit 25 engagements et eut lieu sur le parcours très dur : Sainte-Eulalie (1200 mètres), le Gerbier de Jonc (1500 mètres) aller et retour, soit 14 kilomètres environ, avec 300 mètres de différence d’altitude. Le facteur Antoine Haon accomplit le parcours en 1 h 37 minutes, ce classant ainsi premier de l’épreuve. » Le cliché de la carte postale Concours de ski à Ste-Eulalie. Départ d’une course de fond, postée le 19 août 1909 pourrait avoir été prise le jour de ce concours. Cette même revue « attire l’attention sur cette pittoresque région qui offre de nombreux et propices terrains de ski : la neige y tombe en novembre et ce n’est qu’à fin avril qu’elle disparaît ».

En décembre de la même année la revue annonce plusieurs concours : « Sous les auspices du Syndicat d'initiative du Vivarais et du Comité local du Centre de Tourisme de Vals-les-Bains, quatre concours de sports d'hiver auront lieu en décembre à La Bastide, en janvier à Saint-Agrève, en février, à La Louvesc et en mars, à Sainte-Eulalie. » Ces nouvelles stations de ski ont reçu, pour l’occasion, une subvention du TCF, du matériel et des médailles.

Les chutes de neige étaient déjà capricieuses ; Le Journal de Tournon du 12 mars 1911 annonçait que « par suite de l'insuffisance de neige, le concours qui devait avoir lieu aujourd'hui dimanche sur les terrains merveilleux situés entre Saint -Eulalie et le Gerbier des Joncs, est renvoyé au 26 mars ».

La même année le TCF signalait dans sa revue de novembre que : « Les touristes excursionnant ou pratiquant les sports d'hiver sont donc désormais assurés de trouver au Gerbier-de-Jonc un abri confortable dont l'absence, récemment encore, rendait si difficile l'accès de cette partie des Cévennes ». La pratique du ski s’est développée, autant à Saint-Agrève qu’à Sainte-Eulalie et de nombreux concours ont été organisés dans ces localités. Cette revue publiait en octobre 1933 : « Sainte-Eulalie est une aimable localité est un centre de sports d'hiver très fréquenté... Toute la jeunesse, encouragée par son maire, M. Cortial et par son curé, se livre au sport du ski » et « la petite ville de St-Agrève est un centre touristique de premier ordre et également station d'hiver » ; en novembre 1943 : « le Ski-Club St-Agrévois affilié au Comité Forez-Velay-Vivarois et à la Fédération française de Ski, se réunissait à la salle des fêtes en vue d'organiser la saison de sports d'hiver(1). »

Le ski de piste ou de descente apparaît un peu avant les années 30 mais ne trouve une popularité que lorsqu’il y a eu des remontées mécaniques. Après quelques essais en tout genre, elles ont commencé à apparaître en 1934 à Davos, en Suisse. Le ski devient petit à petit une discipline sportive de descente, mais le ski de fond ou de randonnée ne sera pas abandonné.

Dans les Boutières les remontées mécaniques s’installent à partir des années 60(2) « sur les plus hautes culminations du département : l'Areilladou (Mézilhac), Borée, Sainte-Eulalie, au voisinage du Mézenc, La Croix de Bauzon, proche du Tanargue, où le SMEA(3) envisage d'édifier un complexe sportif » et de nombreux villages se sont équipés pour la pratique de ski de fond car, comme le signale Pierre Bozon en 1978 (4), « il est mieux adapté aux conditions physiques de ces régions et il devient, heureusement, à la mode ».

Dans l’ouvrage Histoires de tourisme en Ardèche 1959-2019 de l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche, Christian Pailhès qui a participé aux débuts du ski en Ardèche témoigne : « Lorsque la pratique du ski alpin a commencé à baisser un peu, le commissaire à la rénovation rurale, monsieur Algis, a proposé au gouvernement de multiplier les foyers de ski de fond dans les départements de montagne. L’objectif était de maintenir les jeunes au pays en leur offrant une activité l’hiver… » Dans un vingtaine de foyers « Les jeunes étaient ensuite formés pour travailler l’hiver dans les foyers de ski de fond et ils passaient l’été à la ferme. »

La neige étant toujours capricieuse, le climat changeant et les remontées mécaniques demandant un investissement important celles-ci se sont arrêtées dans une majorité de stations ardéchoise.

Dates d’exploitation :

Carte postale Margerit-Brémont. Les sports d’hiver dans les Cévennes. Un concours de ski à St-Agrève. Le contrôle à l’arrivée d’une course. Collection Généanet.

Extrait d’une carte tirée de Note sur l'essor touristique du département de l'Ardèche, Pierre Bozon.

Carte postale Artige. Les Cévennes pittoresques. Concours de ski à Ste-Eulalie (1200 m alt.). Départ d’une course de fond. Collection privée.

Carte postale Artige. Les Cévennes Pittoresques. Concours de ski à Sainte-Eulalie (1200 m d’altitude). Course des dames. Collection privée.

: A St-Martin (Sauveyre, Tabac-presse, camping, la Cereno) dans les mairies de St-Jean-Roure, Mariac et dans les écoles de St-Martin, de St-Agrève et du Cheylard.

: A St-Martin (Sauveyre, Tabac-presse, camping, la Cereno) dans les mairies de St-Jean-Roure, Mariac et dans les écoles de St-Martin, de St-Agrève et du Cheylard.