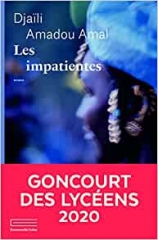

Les impatientes

Djaïli Amadou Amal

« Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. »

L'auteure, de façon pudique, réussit à décrire, malgré leurs faiblesses, le destin de 3 femmes dont les histoires s'imbriquent les unes dans les autres. Dans cette société patriarcale « Patience » est le maître mot qu'on inculque aux filles dès leur plus jeune âge, afin de leur faire accepter la domination des hommes, avec l'acceptation plus ou moins forcée des mères qui ont subi le même sort. On pourrait penser que ce roman raconte des histoires d'une époque lointaine, mais il s'agit bien d'un documentaire décrivant des situations actuelles parmi le peuple Peul, (dans les régions d'Afrique de l'ouest) de tradition musulmane.

Ce beau texte, bien écrit, se lit facilement et l'on peut le trouver à la bibliothèque de Saint-Martin.

François Champelovier