Avec le livre « C'est quoi les fake news » disponible à la bibliothèque de Saint-Martin-de-Valamas, vous pourrez vous informer et vous faire votre propre opinion sur l'information, les médias, et évidemment les fake news !

À travers différents chapitres et des illustrations très simples, vous pourrez découvrir ce qu'est un média, quel type de médias existent, en apprendre un peu plus sur le métier de journaliste, sur l'information en général, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, télévisée ou en "presse-papier"... gratuite, payante...

Vous découvrirez également ce qu'est le métier de journaliste, comment un journaliste arrive à faire un article, à trouver ses sujets, avoir des sources d'informations, des témoignage, qu'est-ce que la vérification de l'information etc...

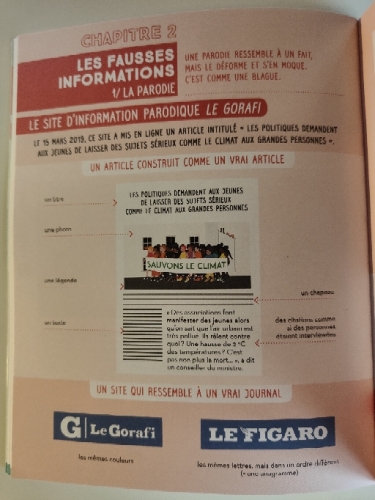

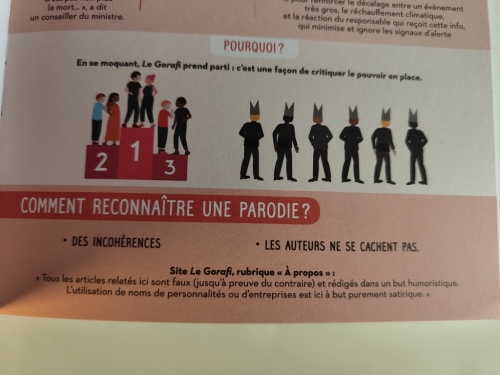

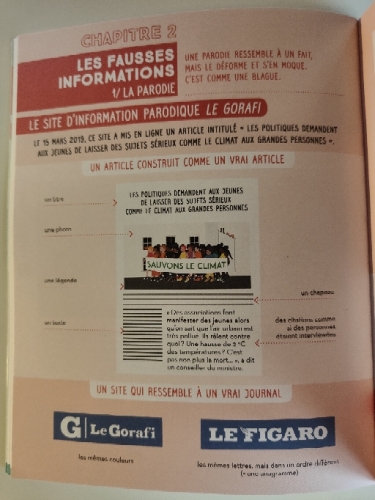

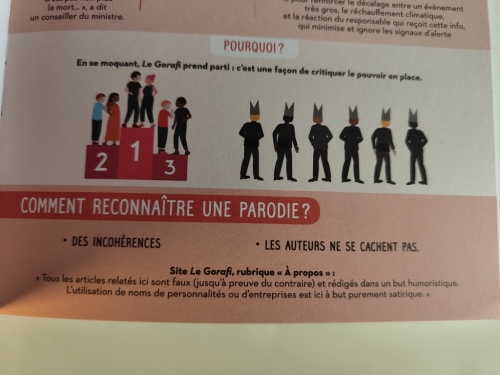

Un peu plus loin, un chapitre qui nous intéresse particulièrement chez Ruedespuces : le chapitre sur les fake news et vous comprendrez évidemment que Ruedespuces fait partie des fake news dites parodique, comme celle que l'on peut retrouver dans Le Gorafi anagramme de Le Figaro...

Pages dédiées aux fake news parodiques

À travers ce chapitre vous découvrirez également en quoi les fake news, au niveau national et international, sont évidemment problématiques sur le point de l'information puisque ne sont pas dites comme telles et ont pour unique but de vous tromper et de vous désinformer.

Dans ces fake news problématiques, vous trouverez par exemple, les théories du complot mais également les fausses chaînes de solidarité, les rumeurs... Qui elles, sont créés pour semer la panique, créer de fausses informations qui sont crues et donc semer la zizanie.

À travers cet ouvrage vous apprendrez donc à savoir vous informer et savoir analyser les informations qui vous sont présentées que ce soit sur les réseaux sociaux, ou sur les presses grand public, vous pourrez apprendre à vous faire votre propre opinion, à analyser les photos, analyser l'information afin de vous faire votre propre idée et d'éveiller votre esprit critique.

En effet, c'est à chacun de se forger sa propre opinion sur les événements, sur des faits, sur l'actualité ou simplement sur le monde qui nous entoure...

À savoir qu'un journaliste, lui, se doit de retranscrire l'actualité telle qu'elle est, sans avancer sa propre opinion ni son avis personnel ! Il se doit de rester neutre et le plus clair possible afin de ne pas tromper le lecteur ou l'auditeur, mais de l'informer sur un fait réel.

Je vous recommande vivement cet ouvrage si vous voulez, vous aussi, y voir un petit peu plus clair, sur ce qu'est l'information, quelle qu'elle soit !

Marie-Noëlle

D'après la météo, la sortie de ce numéro d'avril coïncide avec une période pluvieuse. On se doutait bien que le grand soleil de ces derniers jours ne pouvait pas continuer, aussi d'aucuns ont essayé de profiter au maximum des beaux jours. Il fallait voir les terrasses des cafés pleines, les nombreux cyclistes et marcheurs sur la Dolce-via et tous ces gens de bonne humeur respirant les odeurs printanières. On vous parle du temps qu'il fait, parce que les nouvelles dont nous abreuvent les journaux, télés, radios ou réseaux sociaux ont tendance à nous déprimer. Nous essayons dans ce numéro de ne pas participer à la morosité actuelle. Néanmoins, nous abordons un sujet grave d'actualité, la guerre en Ukraine et nous publions un article nuancé sur l'affaire de longomaï. D'autres articles parlent d'histoires plus anciennes comme celle des paquebots à vapeur sur le Rhône, la source de l'oeuf ou la suite de la saga Abrial. Les fakenews continuent et on vous explique même leur signification.

D'après la météo, la sortie de ce numéro d'avril coïncide avec une période pluvieuse. On se doutait bien que le grand soleil de ces derniers jours ne pouvait pas continuer, aussi d'aucuns ont essayé de profiter au maximum des beaux jours. Il fallait voir les terrasses des cafés pleines, les nombreux cyclistes et marcheurs sur la Dolce-via et tous ces gens de bonne humeur respirant les odeurs printanières. On vous parle du temps qu'il fait, parce que les nouvelles dont nous abreuvent les journaux, télés, radios ou réseaux sociaux ont tendance à nous déprimer. Nous essayons dans ce numéro de ne pas participer à la morosité actuelle. Néanmoins, nous abordons un sujet grave d'actualité, la guerre en Ukraine et nous publions un article nuancé sur l'affaire de longomaï. D'autres articles parlent d'histoires plus anciennes comme celle des paquebots à vapeur sur le Rhône, la source de l'oeuf ou la suite de la saga Abrial. Les fakenews continuent et on vous explique même leur signification.