La bibliothèque de Saint-Martin-de-Valamas

Évoquer l’histoire de la bibliothèque paroissiale ou populaire de Saint-Martin de Valamas puis celle de la médiathèque actuelle, me renvoie un bref instant vers un film qui a marqué les gens de ma génération.

Dans une salle obscure des années quatre-vingt, une intrigue policière située au cœur du moyen-âge, donne à voir l’importance du livre, de l’écrit, dans nos sociétés.

Le film : « le nom de la rose », nom éponyme tiré du roman d’Umberto Eco, est superbe, le jeu des acteurs et des images nous immerge à l’époque du moyen âge. Le film du réalisateur Jean-Jacques Annaud sort dans les salles, en France, en décembre 1986.

L’intrigue se déroule dans une abbaye bénédictine. Des moines sont retrouvés morts dans des conditions mystérieuses alors que dans le même temps va se tenir une réunion papale d’importance.

Pour élucider le mystère, l’enquête est confiée à un personnage reconnu par ses pairs, accompagné d’un novice.

Ainsi, les indices de l’enquête poussent les enquêteurs à converger vers le cœur de la bibliothèque, enjeu du savoir et du pouvoir. « La poétique » ouvrage d’Aristote joue un rôle dans cette intrigue.

Mais qu’en est-il des bibliothèques dans notre bourg de St Martin de Valamas ?

En France, les bibliothèques populaires émergent au milieu du XVIIIème siècle, à l’initiative de la bourgeoisie et de l'aristocratie soucieuses de l'éducation du peuple. Leurs convictions sont très diverses : philanthropiques, religieuses, laïques ou politiques (réf. HISTOIRE DES BIBLIOTHÈQUES - Isabelle Antonutti - Médiadix – Université Paris Nanterre).

En ce début du XXème siècle l’évolution des bibliothèques publiques en France est restreinte.

Dans son roman « La Place » Annie Ernaux donne une juste description des bibliothèques municipales dans les années 50.

« Un dimanche après la messe, j’avais 12 ans avec mon père j’ai monté le grand escalier de la mairie. On a cherché la porte de la bibliothèque municipale. Jamais nous n’y étions allés. C’était silencieux, encore plus qu’à l’église. Le parquet craquait. Deux hommes nous regardaient venir depuis un comptoir très haut barrant l’accès aux rayons.

Mon père m’a laissé demander : « on voudrait emprunter des livres »

L’un des hommes répondit « quel livre ? »

A la maison, on n’avait pas pensé qu’il fallait savoir d’avance ce qu’on voulait, être capable de citer des titres aussi facilement que des marques de biscuits. »

La bibliothèque paroissiale.

En 1896, à St Martin, l’ouverture de la bibliothèque paroissiale est initiée par le prêtre de la paroisse. Pour cela, un local paroissial dédié est aménagé à l’aide d’un fond.

Un choix d’ouvrages, de livres : romans, nouvelles, bandes dessinées, … etc, est ainsi mis à disposition du public. Le lecteur emprunte temporairement un livre moyennant une participation financière d’un montant correspondant au 1/20ème de son prix d’achat.

Des bénévoles, nombreux, assureront le fonctionnement de la bibliothèque durant des années.

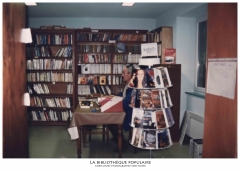

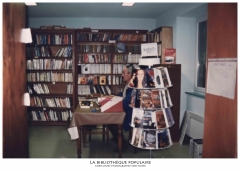

En 1953, le besoin d’offrir à un plus large public l’accès à la lecture et de s’adapter à l’évolution de la société, la bibliothèque paroissiale change de nom et devient « la bibliothèque populaire ».

Elle est installée dès l’origine sur la place du village. D’abord en rez-de-chaussée du bâtiment, elle sera transférée à l’étage quelques années plus tard.

Son ouverture effective en matinée des jeudi, samedi et dimanche, est adaptée aux activités des habitants, comme celles de se rendre au culte ou au marché du Bourg.

A Saint-Martin, la lecture connait une forte attractivité.

Marie Norcen Saint-Martinoise, qui a étudié l’occitan, reçoit le prix de poésie occitan de la ville de Mussidan (dépt. de la Dordogne). Elle animera des soirées dans les Boutieres, collectera des contes, enseignera l’occitan et collaborera aux Cahiers du Mézenc.

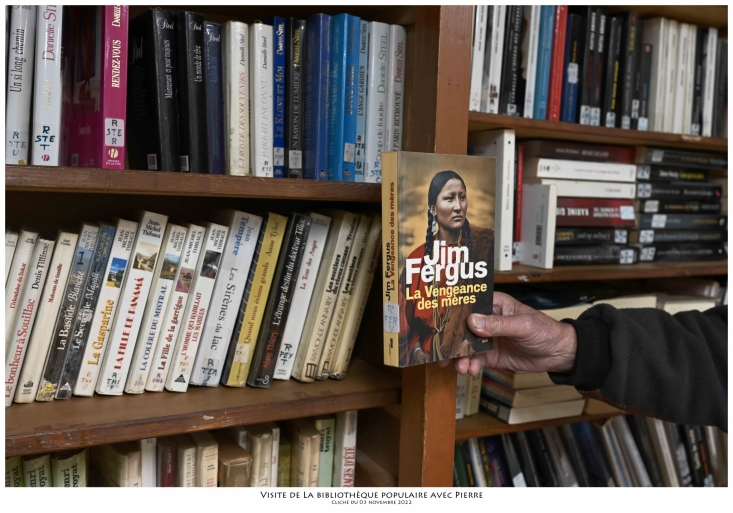

Les lecteurs sont nombreux, adultes et jeunes public. Il faut se souvenir des romans d’aventure comme « Le robinson suisse » écrit par Johann David Wyss ou encore ceux de l’écrivain Enid Blyton « Le club des cinq ».

Au tout début du XXIème siècle, le renouvellement du fonds documentaire reste tributaire de la cotisation des lecteurs et le limite.

Sur cette même période, une médiathèque communale est déployée pour répondre à une offre culturelle plus large que le livre comme l’informatique, l’accès au réseau internet (international network, réseau international), les ouvrages audio, l’utilisation du CD ou DVD dédié à la musique ou au film.

Ainsi, une baisse de la fréquentation des lecteurs conduit les responsables à la fermeture de la bibliothèque populaire, le 04 octobre 2021.

Naissance de la médiathèque des Boutières.

L’informatique et le réseau Internet, nouveaux outils de communication, de savoir et d’échange, pénètrent la société Française, et conduisent les pouvoirs publics locaux à proposer un accompagnement individualisé pour en faciliter l’accès.

En effet, depuis 2001, la municipalité en partenariat avec le S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) implante un centre multimédia à Saint Martin afin de faciliter l’accès des nouvelles technologies (informatique et Internet) au plus près de la population.

Du matériel informatique est disposé dans un local dédié à cette activité et un accompagnement personnalisé est proposé. Christelle C. assure cette formation dans le cadre d’un contrat « emploi jeune ».

Le coût de la formation au multimédia reste modique : la première demi-heure est gratuite puis un coût de 50 centimes d’Euros s’applique à chaque demi-heure supplémentaire.

Une personne souhaitant acquérir une pratique de l’informatique, peut obtenir de l’aide et ainsi continuer à gérer son quotidien auprès des administrations, par exemple.

Au cours de l’année 2006, l’équipe municipale de Saint Martin souhaite mettre en place un lieu de culture par la lecture et plus largement un accès au cinéma et à la musique aux moyens de supports numérique (CD, DVD).

Gisèle G. élue, porteur du projet, ouvre le débat, appuyée par la conservateur Nelly Vingtdeux de la BDP (bibliothèque départementale de l’Ardèche).

Le maire, Rolland Veuillens, qui était réservé au regard de la bibliothèque paroissiale, ce décide finalement.

La commune annonce l’ouverture d’une médiathèque communale et en informe les responsables de la bibliothèque populaire.

La médiathèque est inaugurée le 30 septembre 2006, dans le bâtiment de l’ancien moulinage situé au quartier dit « du pont ».

A ce titre, Christelle C., dont le contrat jeune arrive à son terme est chargée de cette mission nouvelle : continuer à accompagner aux nouvelles technologies et créer puis gérer la médiathèque.

A cette époque, un bibliobus départemental assurait le renouvellement des ouvrages de chaque médiathèque du département. Il assurait le renouvellement du fonds documentaire à hauteur de 800 ouvrages chaque semestre.

La gestion de la médiathèque est très rapidement transférée à la Communauté de Commune des Boutières qui devient la Communauté de Communes « Val Eyrieux ». Le Département de l’Ardèche appuiera la démarche d’une manière forte.

La médiathèque propose des ouvrages écrits ou audio, mais également des CD ou DVD relatifs à la musique et au cinéma.

Les sujets disponibles couvrent les romans, nouvelles, policiers, historiques, mais aussi le documentaire histoire, arts, poésie..., les revues, les publications régionales, …etc.

L’action culturelle à la lecture, au plus près de la population et accessible à tous, est déployée.

La médiathèque des Boutières en 2022

La médiathèque de Saint-Martin est désormais installée dans l’ancien bâtiment du trésor Public. La salle principale présente les principaux ouvrages. Également, les nouveautés s’affichent dès que l’on y pénètre. Ce sont principalement des romans primés et que beaucoup s’arrachent.

Une salle adjacente, située en contrebas de la salle principale, présente des revues, des BD (bande dessinée) des ouvrages documentaires ayant comme thème la peinture, ou la pratique artisanale : tricoter, dessiner, etc., l'histoire, la géographie, la philosophie, les sciences, la santé….

Ainsi, cette salle ne permet plus la possibilité de réaliser des expositions, d’organiser la présentation d’un livre par un écrivain(e).

Enfin, une autre salle est dédiée aux enfants et permet des animations pour ces derniers.

L'équipe de la Médiathèque est constituée par 2 salariées et 6 bénévoles.

L’accueil qui est situé à l’entrée du bâtiment, présente des panneaux transparents qui protègent contre l’épidémie de Covid.

A l’arrivée du lecteur, le(a) professionnel(le) l’accueille et lui apporte conseils et propositions à sa recherche de lecture.

Un budget annuel de 6000€ attribué par Val'Eyrieux est alloué aux acquisitions. La Médiathèque départementale de l’Ardèche assure le renouvellement semestriel de 600 ouvrages.

Les trois médiathèques de la Communauté de Communes Val Eyrieux de Saint-Agrève, Le Cheylard et Saint-Martin de Valamas, proposent leur fonds documentaire commun qui constitue une démultiplication des ouvrages disponibles aux lecteurs au sein de cette communauté.

Le département propose un site dédié aux livres et revues sous la forme « papier » et « numérique » qui peuvent être empruntés depuis la médiathèque.

Les ouvrages « numérique » sont disponibles, au moyen d’une liseuse que la médiathèque peut mettre à la disposition du lecteur.

Cette nouvelle approche de la lecture par le numérique, dite immatérielle, constitue un profond changement. Elle autorise l’accès au livre depuis chez soi et s’affranchit ainsi d’un passage par la médiathèque locale. En période de Covid, elle évite les contacts entre les lecteurs mais réduit aussi le lien social.

Cependant et malgré des efforts de simplification pour l’accès à l’ouvrage numérique, des difficultés existent pour des novices de l’informatique qui limitent dans l’immédiat son impact. Cette réserve s’éteindra avec les nouvelles générations de lecteurs aguerries à cette technique. Une autre restriction actuelle est la lieuse dédiée uniquement pour le livre écrit et non illustré, mais des premiers modèles arrivent sur le marché.

Face à cette évolution numérique et pour préserver le lien social qui existe au sein de la médiathèque, d’autres formes d’animation seront à développer.

Cela est déjà engagé vers les plus petits ou plusieurs animations existent.

Une expérience est lancée depuis l'année dernière dans une classe de CP, elle consiste à faire créer une carte de lecteur pour chaque enfant entrant au CP par ses parents, s’il ne l'a pas déjà.

Chaque année un spectacle pour la jeunesse en lien avec le livre est proposé. Cette année 2022, l'animation « La mouette et le chat » a attiré 150 personnes environ.

Depuis presque 10 ans une animation mensuelle des bébés-lecteurs est également assurée par l'équipe (bénévoles et professionnelles).

Les enfants des écoles, crèche et centre de loisirs sont accueillis de manière régulière, lors des animations et des choix de livres.

Nous pourrions citer d’autres animations pour les enfants qui visent l’éveil des plus jeunes à la découverte d’un livre ou d’un auteur.

De la même manière et malgré les difficultés rencontrées avec la pandémie, une activité des adultes existe, désigné sous le titre ambitieux du « prix Val Eyrieux ». Un groupe de lecteurs sélectionnent le meilleur roman de la rentrée littéraire choisi dans le panel des romans ayant reçu un prix littéraire de la rentrée.

Nous pouvons également rappeler l’activité « soirées des lectures », qui a fonctionné autour des années 2010.

Un constat que Christelle relève est la faible participation des adolescents malgré une offre « Mangas » qui attire habituellement un grand nombre de jeunes. Il est vrai que cette population est sevrée par la lecture à l’école, mais est-ce la raison profonde ?

D’une manière générale, pouvons-nous considérer que la promotion de la culture par le livre est effective : la proximité et la fréquentation ?

La contribution financière à l’accès à la médiathèque, y compris le numérique, est modique car il est demandé la somme de 5 euros à chaque lecteur par année glissante. L'adhésion est gratuite pour tous les enfants mineurs et les étudiants.

L'équipe de la médiathèque est constituée par deux professionnelles Christelle C. et Séverine R. et 6 bénévoles.

Actuellement les bénévoles assurent des permanences lorsque les professionnelles sont absentes.

L’activité des bénévoles est bien suivie par le Département qui promeut auprès de ces dernier(e)s une journée d’information sur les nouveautés de la rentrée littéraire et propose des journées de formation sur différents sujets.

Au moment où je rédige ces lignes le nombre d’inscrits à la médiathèque s’élève à 320.

A ce titre, il serait judicieux de comparer une telle participation au sein du département (ce qui doit être le cas, mais j’en suis resté à ce niveau d’information).

Et de sa proximité ?

Depuis quelques années le bibliobus ne fonctionne plus. Les points lecture reçoivent moins de lecteurs et exigent une implication de bénévoles. Actuellement, les communes d’Arcens, d’Intres, de St Julien, de St Clément, maintiendraient cette activité.

Doit-on maintenir une telle proximité ? ou peut-on agir différemment pour se rapprocher encore davantage des habitants de la région où l’habitat est dispersé ? La question est posée et peut faire l’objet d’un débat.

Remerciements :

Je remercie chaleureusement Christelle CHAUSSINAND, François CHAMPELOVIER, Gisèle GIRAUD, Pierre MOULIN et Andrée Roméas, pour leur contribution à la rédaction de cet article.

Je note que la forte contribution des bénévoles au fonctionnement des activités a été soulignée, à chacun des entretiens.

Ils ne sont pas mentionnés dans ce texte du fait de leur nombre et par respect d’en oublier, je les prie de m’en excuser.

Sans ces derniers, le lien social serait réduit et certaines activités disparaitraient.

Alain Roméas

Ce 26 novembre 2022 à St Martin de Valamas

Lors du premier numéro de « ruedespuces » au mois d'octobre 2018, nous écrivions :

Lors du premier numéro de « ruedespuces » au mois d'octobre 2018, nous écrivions : En faisant le tour de l'exposition, on pouvait se rendre compte de la variété des articles et du professionnalisme de ce mensuel. Au cours de la soirée, quelques auteurs ayant participé à l'aventure ont évoqué avec nostalgie l'époque où non seulement ils écrivaient des articles mais aussi distribuaient bénévolement les exemplaires dans les villages des cantons du Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas. Roger Dugas expliquait que par exemple, lorsque le boulanger amenait son pain et le Coulassou à Sain-Julien-Boutières les gens réclamaient le Coulassou en oubliant presque leur pain !

En faisant le tour de l'exposition, on pouvait se rendre compte de la variété des articles et du professionnalisme de ce mensuel. Au cours de la soirée, quelques auteurs ayant participé à l'aventure ont évoqué avec nostalgie l'époque où non seulement ils écrivaient des articles mais aussi distribuaient bénévolement les exemplaires dans les villages des cantons du Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas. Roger Dugas expliquait que par exemple, lorsque le boulanger amenait son pain et le Coulassou à Sain-Julien-Boutières les gens réclamaient le Coulassou en oubliant presque leur pain !