Puis, ce fut « la passion du cinéma » (deuxième partie et fin).

L’équipe de volontaires qui anime le patronage, sous la responsabilité du vicaire Duvert, décide à la sortie de la deuxième guerre mondiale, en 1946, d’installer un cinéma « Le Foyer », en lieu et place du théâtre. Les deux activités (théâtre et cinéma) perdureront plusieurs années, jusqu’en 1978.

Le projet est ambitieux et nécessite un réaménagement de la salle de théâtre.

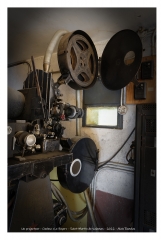

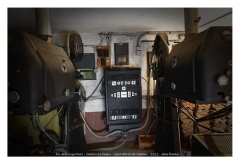

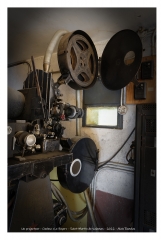

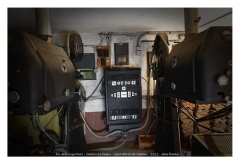

Tout d’abord, le matériel de projection est choisi et sera disposé en partie supérieure de la salle « côté rue ». Une échelle métallique étroite disposée à l’extérieure au bâtiment autorise l’accès à cette salle.

Le matériel de projection de la marque Etoile-Film est de grande qualité.

Deux projecteurs synchronisés mécaniquement équipent la salle qui évitent ainsi la coupure lors du changement de bobine, car un film en exige plusieurs. Les optiques de la marque Angénieux seront complétées un peu plus tard par une deuxième paire d’optique capable de réaliser le format panoramique. Tout ce matériel est coûteux et nécessite un emprunt.

L’accès à la salle du cinéma est réalisé directement depuis la rue, par une double porte qui s’ouvre vers l’extérieur et autorise ainsi une évacuation rapide.

Les premières équipes de projectionnistes comme Lili Sabatier, Dédé Nury, René Collange, René Chabal et Pierre Moulin, sont formés, mais d’autres que je ne peux citer suivront.

Le cinéma « Le Foyer » est désormais bien visible avec son néon lumineux fixé à la façade du bâtiment qui s’éclaire chaque vendredi soir, samedi soir et dimanche avec une séance en début d’après-midi puis une autre en soirée.

Certes, il ferme quelques jours au mois de juin seulement, et ce groupe de bénévoles s’offre alors une sortie bien méritée, un moment de détente.

Durant ces années, un événement perturbera ponctuellement le fonctionnement du cinéma. En 1955, un incendie se déclare, un poêle de chauffage à mazout installé dans la salle en est à l’origine. Des travaux de réhabilitation seront nécessaires : la paroi des murs sera rénovée ainsi que le plancher.

Malgré ces aléas, le 7ème Art s’invite à Saint-Martin De Valamas, dans cette deuxième partie du XXème siècle !

Quatre séances par semaine sont programmées qui nécessitent ainsi un talent d’organisateur en la personne de Lili Sabatier. Pour cela, il associe l’association au groupement des cinémas familiaux de Lyon.

Les films de 35 mm sont réservés, les bobines d’un certain poids (3 kg) et nombreuses (proches de 6) sont acheminées par le train CFD jusqu’en gare de St Martin. Raymond Plantier (père de Jean Plantier, Transporteur) les véhicule jusqu’à la salle technique de projection.

La vie Saint-Martinoise bat son plein, les familles, les jeunes et moins jeunes se familiarisent de cette nouveauté. Les ouvreuses installées dans un petit local délivrent le ticket d’entrée. Les gens s’installent puis, les lumières s’éteignent, un faisceau de lumière illumine l’écran, la musique et les voix surgissent.

Le projectionniste se concentre sur le bon fonctionnement des machines. Il s’assure régulièrement que le faisceau lumineux est suffisant et sinon adapte la bonne distance des deux crayons ou électrodes de charbon qui le génère.

Il vérifie bien d’autres choses, telle la qualité sonore produite depuis la bande sonore enregistrée sur le film, ceci au moyen du haut-parleur situé dans la cabine.

Il contrôle régulièrement l’absence de départ de feu, car les films sont très inflammables et le risque d’incendie reste possible.

Il doit également surveiller la fin de la bobine annoncée par un marquage visuel sur l’image et procéder au basculement synchronisé mécaniquement d’un projecteur sur l’autre.

Son autre préoccupation est aussi la rupture du film. Notamment si la salle comble de 200 personnes se retrouve brutalement dans le « noir » lors d’une coupure. Alors un vent de panique peut advenir et la patience du spectateur sollicitée alors que l’opérateur installe le dispositif qui va permettre la réparation du film. Il coupe, il aligne, il bloque chaque extrémité du film rompu, et colle. C’est rapide, mais exige précision et concentration. Une goutte de sueur perle sur son front mais ouf, il a réussi. Les éclairages sont éteints, le film se poursuit et le spectateur se retrouve propulsé dans une histoire imaginaire.

Chaque représentation procède d’une première partie consacrée à l’actualité, au documentaire et à la réclame.

S’ensuit l’entracte. Certains vont se désaltérer aux bistrots Mathon ou Blanc, situés à proximité.

D’autres, choisissent la friandise que présente l’ouvreuse ou filent chez Madame Chirossel dont l’épicerie reste ouverte pour l’occasion, pour d’autres sucreries.

Puis, l’impatience arrive, tout ce monde finit par regagner sa place et c’est alors que le film débute.

Le silence s’installe malgré peut-être quelques grincements de sièges.

Les sensations s’expriment, la peur ou le rire anime la salle au gré des images qui défilent.

A la fin de la séance, chacun regagne son habitation avec ses émotions contenues.

Lors de la première séance, à l’ouverture du cinéma, les premiers passionnés verront certainement la projection du film « La Cage aux rossignols », un film français de Jean Dréville, sorti en 1945.

un film français de Jean Dréville, sorti en 1945.

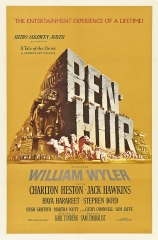

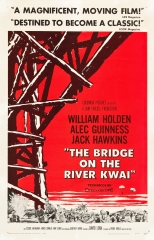

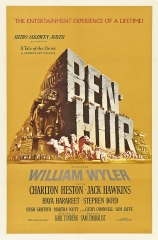

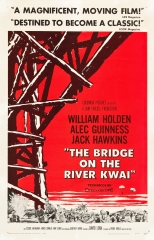

D’autres films seront projetés au cinéma Le Foyer, comme : - « Envoi des fleurs »  réalisé par Jean Stelli en 1950, avec Tino Rossi – « Le Pont de la rivière Kwaï » réalisé par David Lean et sorti en 1957, ou – « Lawrence d'Arabie » réalisé lui aussi par David Lean et sorti en 1962, ou encore – « Ben-Hur » réalisé par William Wyler en 1959.

réalisé par Jean Stelli en 1950, avec Tino Rossi – « Le Pont de la rivière Kwaï » réalisé par David Lean et sorti en 1957, ou – « Lawrence d'Arabie » réalisé lui aussi par David Lean et sorti en 1962, ou encore – « Ben-Hur » réalisé par William Wyler en 1959.

Des films qui marquent ainsi l’histoire du cinéma, celle d’une époque !

Mais parfois les bonnes choses ont une fin ou se métamorphosent. Ainsi, la télévision ou le home-cinéma auront-ils remplacé la salle de cinéma ? je ne saurai le dire, car ailleurs dans d’autres villages, des cinémas se sont modernisés et continuent à vivre.

Depuis maintenant 40 à 50 ans, le cinéma comme le théâtre se sont tues dans ce bâtiment.

La projection des films s’est arrêtée et l’utilisation du bâtiment évolue. Un groupe de musiciens jouait dans la salle de cinéma alors que la salle du bas était louée pour des fêtes de famille. L’Assoc’Active organise des soirées cinéma en plein air, dans la cour du patronage. « Le Village des musiciens », activité initiée par Vincent Ribes et Georges Vera, proposait un festival de musique lors de journées d’été, dans ces mêmes lieux.

Jusqu’à présent, cette utilisation du bâtiment autorisait son auto-financement. Cependant, la pandémie vient donner le coup de grâce à ces activités.

La question actuelle en cette année 2022 est quel devenir pour ce bâtiment chargé d’une si belle histoire ?

Projet d’école ou autre, pour une vie nouvelle St-Martinoise ?

…

Voilà, j’ai terminé de vous raconter ce moment d’histoire, comme un « The End » du cinéma « Le Foyer ».

Maintenant, c’est à vous de réagir sur ce blog par vos commentaires et vos éventuelles propositions.

Texte et photos : Alain Roméas

Saint-Martin de Valamas, ce 04 février 2022

Le Haut-parleur

Une place de rêve !

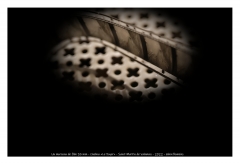

Un morceau de film 35mm

Nota Bene :

Ce texte a été écrit avec l’aide indispensable de Pierre, et se réfère à un texte de Chantal Sabatier paru dans ce Blog.

Vous noterez qu’il est possible que vous constatiez des erreurs ou des imprécisions, déjà j’en serai navré, mais n’hésitez pas à les mentionner dans vos commentaires.

Alain Roméas

un film français de Jean Dréville, sorti en 1945.

un film français de Jean Dréville, sorti en 1945.  réalisé par Jean Stelli en 1950, avec Tino Rossi – « Le Pont de la rivière Kwaï » réalisé par David Lean et sorti en 1957, ou – « Lawrence d'Arabie » réalisé lui aussi par David Lean et sorti en 1962, ou encore – « Ben-Hur » réalisé par William Wyler en 1959.

réalisé par Jean Stelli en 1950, avec Tino Rossi – « Le Pont de la rivière Kwaï » réalisé par David Lean et sorti en 1957, ou – « Lawrence d'Arabie » réalisé lui aussi par David Lean et sorti en 1962, ou encore – « Ben-Hur » réalisé par William Wyler en 1959.